“2025软科中国大学排名”今日发布,我校综合排名居全国第351位,较去年提升20位;在陕西省内综合排名第17位,较去年提升1位。从2022年的467位进步到351位,提升了116位,实现“三连升”,显示我校在立德树人、学科建设、科研创新、社会服务、开放办学等方面的能力和水平不断提升。

我校排名指标中位列全国前200位的有自主收入比例(其他渠道收入占比)、本科生增值(分)、专业型硕士学位点门类分布、科研经费(师均)(万元)、学校收入(生均)(万元)、N&S 论文(师均折合数)、其他渠道收入(亿元)、教师职称结构(高级职称教师占比)、授课教授比例、本科课程(生均)(门)、社会捐赠收入(生均)(万元)等指标。

近年来,学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述。习近平总书记2021年9月14日考察我校旧址时指出:中华文明源远流长、绵延不断,基础在教育;实现中华民族伟大复兴,基础在教育。学校坚定落实习近平总书记来陕提出的“奋力追赶、敢于超越”指示,践行《深化新时代教育评价改革总体方案》《教育强国纲要》,按照“强本优硕、更名申博”的基本方略,以学科提质升级为主要目标,对标对表加强内涵建设,聚焦立德树人根本任务,深化“五乐”育人,突出高质量发展,进一步深化“竞争成长、业绩为王”新机制,奋力谱写新时代追赶超越新篇章。

一、百年学府基因好:寻根铸魂,守正创新育新人

红色铸魂深植革命根脉。榆林学院(绥德师范)肇始于 1923 年,是陕北党团组织的发源地,毛泽东主席曾亲笔为我校师生题词“奋斗”,习仲勋为绥师题词“革命英才的摇篮”。百年风雨,学校恪守“读书勿忘救国、救国勿忘读书”的校训,弘扬“奋斗”大学精神,为中国革命和建设培养了大批杰出人才,3 位校友成为副国级领导,60 多位校友成为新中国党政军高级干部,8 位校友担任过中共陕西省委书记。学校党委凝心聚力,集聚学界力量开展 “西北革命策源地” 研究,并成立了 “西北革命策源地研究中心”。我校作为建设单位,联合绥德革命纪念馆报送的 “‘西北革命策源地’红色故事系列思政课程” 项目,获批国家文物局教育部《2024 年度以革命文物为主题的 “大思政课” 优质资源建设精品项目》。在教育部社科司的支持指导下,我校联合教育部高校 “中国近现代史纲要” 和 “四史” 教育分教学指导委员会,成功举办了 “西北革命策源地的生成、历史与经验” 学术研讨会,广泛吸引了全国党史党建专家学者参与到这段历史的研究中。学校出品的纪录片《百年绥师》荣获第十三届北京国际网络电影展短片单元最佳纪录片奖。为缅怀榆林学院老校长李子洲,传承红色基因,培养时代新人,学校还隆重召开了纪念李子洲诞辰 132 周年座谈会。2021年和2022年连续两次获全省高校校园文化建设优秀成果一等奖,陕北秧歌获批教育部优秀传统文化传承基地。

牢记嘱托深耕育才沃土。学校深入学习贯彻习近平总书记“两个基础”的重要指示精神,牢牢把握社会主义办学方向。2024年7月12日,由我校联合湖南第一师范学院、闽江学院、宜宾学院等四所习近平总书记考察调研过的地方应用型高校发起成立了“‘牢记嘱托 铸魂育人’应用型高校大思政建设联盟”,发布《榆林宣言》,铭记习近平总书记的谆谆教诲和殷切嘱托,共同探索地方应用型高校大思政建设的发展路径。

系统构建“红色筑基、理论铸魂、实践逐梦”三位一体育人体系。创新实施新时代立德树人工程,将人才培养与红色基因传承有机融合,创立五乐育人学院,以“乐讲铸魂、乐读启智、乐跑强体、乐唱育美、乐劳塑品”为抓手,构建全维度育人生态;成立人工智能通识教育中心,给全体学生开设《人工智能》课程,让学生跟紧时代。着力培养胸怀天下、身怀一技的时代新人。五乐育人成果荣获2024年陕西省高等教育教学成果特等奖。在此基础上,《红色基因立根,奋斗精神铸魂——“五乐”育人体系的构建与实践》项目成功入选教育部高校思想政治工作精品项目。

建好现代农业产业学院、人工智能产业学院、现代煤化工产业学院、能源安全产业学院、陕北民歌学院、新能源产业学院、文化旅游产业学院等7个现代产业学院。其中现代农业产业学院已获批省级现代产业学院,正按照标准打造国家级现代产业学院。探索多方协同的应用型课程开发路径,与行业企业共建课程85门、案例库1700个,与东莞理工学院、闽江学院共同签署了《产教融合课程及教材联合开发协议》。

加入全国大中小思政课一体化建设联盟,发挥高校龙头作用,开创新时代大思政育人新格局,有4项成果荣获2024年陕西省基础教育教学成果一等奖。强化思政教育创新,聚焦思想引领、文化建设、阅读赋能、榜样力量,扎实开展新生思政教育“四部曲”,话剧《李子洲在1929》入选教育部文化精品项目。研究生教育紧贴地方需求,硕士点增加到15个,招生专业23个,硕士研究生规模超1000人,《地方高校 “一聚焦、两并进、三融合” 专业学位研究生培养模式探索与实践》获陕西省高等教育教学成果奖(研究生)二等奖。本科毕业生平均就业率超过87%,研究生毕业生平均就业率达90%以上,毕业生西部基层就业率达70%,荣获西部基层就业先进单位。招生位次2022-2024年实现“三连涨”,提升幅度居陕西省第一、全国前列。文史类累计提升3365位,理工类累计提升8768位,中外合作办学(ICC)累计提升15690位。公费师范生录取线2024年文史类最高分超一本线92分(580分),理工类超115分(590分)。在中国国际大学生创新大赛中获铜奖8项,在第十四届“挑战杯”秦创原中国大学生创业计划竞赛(2024年)获国赛铜奖1项,连续七届全国大学生化工设计竞赛获得全国总决赛一等奖。涌现出中国工程院院士高雄厚等杰出校友。

二、政府支持养分足:校地协同,服务社会显担当

省市共建助力跨越发展。榆林市地处陕甘宁蒙晋交界区,煤油气资源富集,是国家能源化工基地、新能源产业集聚区和现代特色农业示范区,稳居陕西经济第二大市,生态治理与产业转型协同推进。榆林市委市政府大力支持榆林学院发展,将学校发展纳入区域发展战略和市级财政重点支持范畴。2023年签署了第四轮省市共建协议,一次性无偿划拨3540亩土地,投入60多亿元支持新校区建设,推动学校办学基础条件优化升级。单列年度专项经费超1亿元用于教学科研,支持学校转型发展。围绕榆林能源化工、现代农业等支柱产业,与学校合作共建能源工程学院、现代农学院等特色院系。出台人才引进政策,对学校引进的高层次人才给予配偶就业、子女入学支持等优待。新校区一期竣工并即将投用,二期建设全速推进。

积极推进教育部榆林高等研究分院创建,与榆阳区人民政府共建产学研基地,与榆林高新区管委会共建省级大学科技园。紧扣国家能源革命与黄河流域生态保护战略,围绕“三文”“三黄”“三化”凝练了民俗学、能源化工、水土保持与荒漠化防治、西北革命历史等特色学科方向,深度融入区域和地方高质量发展大局。

扎根地方赋能区域发展。学校聚焦榆林建设国家能源革命创新示范区的国家战略布局,坚持“扎根榆林、研究榆林、服务榆林、贡献榆林”。围绕榆林高端能化、先进制造、文化旅游和现代农业4大板块构建能源化工、生态农业等特色专业群,形成了与地方产业结构高度契合的学科专业体系。建成7个现代产业学院矩阵,培养了大批服务地方的应用型人才,为榆林经济发展提供了重要的科技支撑。围绕地方战略需求,联合市数据局共建“榆林数字经济研究院”“榆林数字乡村发展研究中心”,聚焦数字产业化与乡村智慧化建设。成立乡村振兴学院、新能源学院、陕北民歌学院,深度服务区域经济社会高质量发展。与华为、陕煤集团等行业龙头合作共建ICT学院、能源安全学院等平台,推动技术研发与产业需求精准对接。陕北绒山羊工程技术研究中心通过基因编辑技术培育出高产绒量、生长速度快的转基因陕北白绒山羊,显著提升羊产业经济效益。积极融入秦创园创新驱动平台,推动科技成果落地转化。2022年兰炭废水资源化利用技术在2家企业成功推广,合同金额达4600万元。“陕北煤矿排土场边坡固土持水与植被建造技术” 入选全国首批生态修复创新技术目录,研发 8 项专利技术应用于 3 个国家级绿色矿山项目。现代农业领域获陕西省农业技术推广成果奖 20多项,科技成果转化中心服务 83 家企业,技术交易额年均增长 45%。在科技成果专场路演中,四个项目赢得省科技厅160 万元补助支持。“榆林学院科技成果转化中心”和“榆林学院大学科技园”被认定为省级技术转移示范机构和省级大学科技园,获批2024年度陕西省博士后创新基地。设立12个“科技小院”,研发智能滴灌系统助农增收3000万元,获团中央“三下乡”优秀团队表彰。组织3000余名师生深入23个乡镇开展“黄土地上的青春”实践,推动农产品电商孵化、非遗文旅开发。“塞上绿洲”生态保护队治理毛乌素沙地5000余亩。“榆溪河守护者”项目获全国志愿服务大赛银奖。

为了更好地探索地方应用型高校助力区域发展,2023年牵头成立“陕甘宁蒙晋交界区应用型本科高校联盟”并发布《榆林共识》,2024年召开第二次联盟大会,联盟高校增加到17所。联盟高校加强交流合作,开展项目研究,努力培植凝练陕甘宁蒙晋交界区区域内应用型本科高校高质量发展可复制、可推广的经验成果。

2024年7月12日-14日,在教育部高教司的关心指导下,我校承办了“一流应用型大学服务新质生产力发展”学术盛会,全国150多所高校500多位领导和专家参加,共话应用型大学改革发展大计。

三、追赶超越势头劲:机制创新,奋楫扬帆启新程

人才强校激发内生动力。学校坚持“人才强校”战略,以“高层次人才倍增计划”和“创新团队建设”两大工程为抓手构建多元化引育体系,激活师资队伍新动能。现有专任教师925人,其中高级职称教师663人,三级教20人,二级教授3人。每年斥资6000万元引育高水平博士,博士学位教师占比达到41%。完善校政企共引共享共用高层次人才的合作机制,现有长江学者2人,入选“长江学者奖励计划”青年学者项目1人,全国优秀教师1人,陕西省有突出贡献专家1人,陕西省优秀教育工作者1人,陕西省“最美教师”1人,陕西省“三五人才”入选专家1人,陕西省省级引进计划人才4人,陕西省省级特支计划人才10人,三秦人才4人,陕西省“校招共用”引才用才专项5人。陕西省高校杰出青年4人,陕西高校优秀青年人才计划1人。5人入选陕西省“特支计划”青年拔尖人才。学校设立了院士专家工作站,聘任天津大学、西安交大等高校4名青年才俊担任二级学院院长,行业专家及国企领导担任陕北民歌学院等负责人,外聘“一带一路”学科专家13人。教育部主导天津大学、北京师范大学、西安交通大学对口支援我校,年均定向培养博士15名。创新激励机制,推行“三晒三看”(晒思路看水平,晒速度看担当,晒成效看能力)和“跑三”(跑政府、跑企业、跑校友)竞争机制和职称评审改革激发教师活力。构建荣誉体系激励全校教职工干事创业的积极性,表彰榆溪学者24人,选树“最美榆苑人”3名,38人获评“四有好老师”。教师教育教学实践成果丰硕,获省级优秀教学成果特等奖2项,一等奖6项,教育部产学研合作协同育人项目由15项增加到105项。《基于中共中央转战陕北红色资源融入思政课铸魂育人实践教学体系的探索与构建》获高等教育教学成果特等奖,《“读书报国”理念在培养扎根塞北人才中的百年传承与实践》获陕西省教学成果一等奖。

科研实力跃升突破壁垒。不断完善科研平台的优化与整合,省级研究平台从 2020 年的 7 个增加至 2024 年的 30 个。与榆林市政府、中国工程院冯起院士团队共建“院士工作室”,参与共建能源陕西实验室、旱区农业陕西实验室。围绕地方产业布局成立陕北学研究院、榆林现代能源化工研究院、榆林现代农业研究院。陕西省低变质煤洁净利用重点实验室近年来在科研领域取得多项重要奖项。科研经费实现大幅增长。2024 年纵向科研经费首破亿元大关,达 1.61 亿元,较 2020 年的 0.51 亿元实现显著提升,科研项目到账经费五年累计达 6.65 亿元,为科研工作的开展提供了坚实保障。科研项目申报成果丰硕,近五年承担各类科研项目3576项,其中国家自然科学基金90项,国家社科基金项目 5项,教育部人文社科项目 4项,参与国家区域联合基金 6 项。与中国科学院洁净能源创新研究院合作设立联合基金,与冯起院士团队共同承担国家自然科学基金委联合基金项目、国家林业和草原局“三北”攻关专项、榆林市科技局重大科技专项等一系列重大项目,为榆林生态修复科研体系注入全新动能。培养陕西省科技创新团队6个、陕西高校青年创新团队6个,陕西省中青年科技创新领军人才4人、陕西省科技新星15人、秦创原“科学家+工程师”队伍首席科学家5人、秦创原引用人才6人、陕西科协青年人才托举计划人才6人,矿区生态修复团队入选省级重点科技创新团队。近年来,学校获省部级以上科研成果奖 59项,其中国家级奖 1 项,主持省级一等奖 2 项,参与省级一等奖 6 项。

百年征程波澜壮阔,追赶超越步履铿锵。2025年是学校学科建设年、高质量发展生态优化年、干部作风建设能力提升年。站在新的起点,学校将牢记习近平总书记“教育是民族复兴基础”的嘱托,弘扬毛泽东主席“永久奋斗”精神,锚定“特色鲜明的一流应用型大学”目标,以学校“三个年”活动为抓手,主动拥抱变革,构建“人工智能+教育”生态系统,推动教育数字化转型。深入贯彻教育强国建设纲要,聚焦国家“双碳”战略和区域产业升级需求,实施“强本优硕、更名申博”战略,奋力答好“强国建设 高校何为”的时代命题,在教育强国新征程上奋力书写崭新榆苑篇章。

新闻小贴士

“软科中国大学排名”前身是“软科中国最好大学排名”,自2015年首次发布以来,以专业、客观、透明的优势赢得了高等教育领域内外的广泛关注和认可,已经成为具有重要社会影响力和权威参考价值的中国大学排名领先品牌。

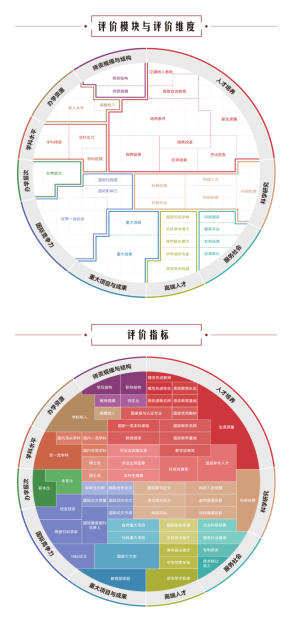

《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》明确,要分类推进高校改革发展,引导高校在不同领域不同赛道发挥优势、办出特色。为充分反映高校所专领域和办学特色,保证高校之间的可比性和比较的公平性,软科遵循“全面评估、分类评价”的原则,针对不同性质和不同类型高校的特点,采用差异化的指标体系进行分类排名,超过1000所高校将被分别纳入到其中一个对应的排名或名单中。

为持续回应国家、社会和高校对高等教育评价的期望和需求,软科今年对中国大学排名的榜单设置和指标体系进行了进一步丰富和完善:第一,新增“中国中医药大学排名”子榜单,将25所中医药大学从原先的医药类大学中单列出来进行排名,并引入了国医大师、全国名中医、岐黄学者等中医药行业特色人才作为中医药大学排名的评价指标;第二,在国际竞争力模块下新增国际重要期刊负责人指标,数据涵盖1万多本国际重要期刊的主编和副主编,用以反映我国高校的全球学术地位和话语权;第三,在科研平台指标中,将全国重点实验室的所有依托单位都纳入计分范围;在国家重大项目指标中,扩充了研究阐释党的二十届三中全会精神国家社科基金专项重大项目、习近平文化思想研究中心重大课题、国家社科基金文化遗产保护传承研究专项、教育部人文社会科学重点研究基地重大项目等变量。今年软科中国大学排名的评价变量总数相比2024年增加19个。

上一条:榆林学院召开党的建设领导小组会议暨深入贯彻中央八项规定精神学习教育专班、“三个年”活动、“五乐”育人工作推进会

下一条:张新柱调研ISW研修项目 强调构建三维融合教师发展新格局